NEWお役立ち情報

革新的アプローチで医療コミュニケーションの可能性を広げよう!

15 hours ago

患者さん一人ひとりと向き合う医療現場では、専門知識に加えて、良い関係性を築くための多様な働きかけが求められます。本記事では、特定のニーズを持つ方への支援、円滑な意思疎通を図るコミュニケーション術、心身の調和を促すアプローチなど、多様化する医療現場で役立つ情報に注目しました。より質の高い医療サポートを実現するためのヒントを、ぜひ見つけてください。

NEURO CARE TECH 株式会社

NEURO CARE TECH 株式会社は、「認知症で苦しむ人をゼロにする」というミッションを掲げ、テクノロジーで認知症ケアに新たな可能性を切り拓く企業です。

異色の経歴を持つ3名の専門家がそれぞれの強みを活かし、認知症の方とそのご家族が前向きに暮らせる社会の実現を目指しています。AIテクノロジーと非薬物療法を融合させ、認知症ケアの新たなアプローチを提示。「認知症になっても大丈夫」と誰もが思える社会の構築に挑んでいます。

すぐに悩みを解決!認知症ケア専用AIチャットボット「おしえて!岡本くん」

認知症ケアの現場では、「このアプローチで合っているのだろうか?」「急な症状の変化にどう対応すれば?」といった疑問や不安が日々生じるのではないでしょうか。そんなとき、専門的な知見に基づいたアドバイスを即座に得られるツールがあれば、これほど心強いことはありません。それを実現するのが、認知症ケア専用AIチャットボット「おしえて!岡本くん」です。

同サービスは、多くの方が日常的に利用しているメッセージアプリを通じて、24時間365日、いつでも認知症に関する相談ができるのが大きな特長です。AIと聞くと難しく感じるかもしれませんが、操作は非常にシンプル。普段通りにメッセージを送るだけで、数秒後には個別のアドバイスが返ってきます。

また、評価結果を入力すれば、個々の状態に応じたアプローチ計画も自動で生成。どのプログラムを優先すべきか、具体的な介入方法まで提案してくれるため、日々のケアプラン作成の強力なサポーターとなるかもしれません。そのほか、食事の写真を送ると栄養バランスを瞬時に解析し、最適なレシピを提案してくれるなど、ビジュアルサポート機能も充実しています。専門職としての判断を助け、より質の高いケアを提供するうえで心強い味方となるでしょう。

さらに、同サービスの利用者は、「世界一わかりやすいAI認知症ケア講座」に追加料金なしで参加できるというメリットもあります。同講座では、AIの基本から、日々のケアへの具体的な活用法までを学習。話題の「生成AI」についても基礎から解説されるため、テクノロジーに不慣れな方も安心して知識を習得できます。

日々の判断をサポートし、専門知識のアップデートも叶える同サービス。医療従事者としてスキルアップを目指す方や、患者さんやご家族への指導に新たな視点を取り入れたい方は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

■詳細情報

NEURO CARE TECH 株式会社

おしえて!岡本くん

一般社団法人 全国医療通訳者協会

一般社団法人 全国医療通訳者協会(NAMI)は、医療通訳の普及と質の向上とともに、医療を必要とするすべての人々の健康と福利に貢献することを目的として設立された職能団体です。医療通訳としての専門職確立を目指し、通訳技術の向上のみならず、医療通訳者の社会的地位の向上、労働環境や資格認証・研修制度の整備など、多角的な活動を行っています。

同協会の最大の特徴は、現場を知り尽くした医療通訳者自身によって運営されている点です。在日外国人も訪日外国人もすべての人々が、日本語ができる人と同程度の医療を受けられるよう、医療現場での円滑なコミュニケーションを支援する医療通訳者の育成に注力しています。

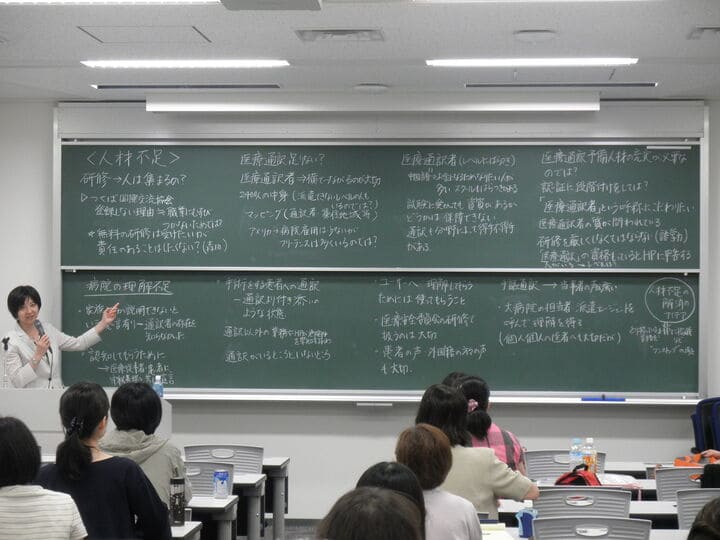

医療通訳者のための専門研修プログラム「CHIP研修」

グローバル化が進み患者層が多様化する今、医療現場における「言葉の壁」への対策は、避けては通れない喫緊の課題となっています。「症状が正確に伝わらない」「服薬指導が理解されない」「インフォームド・コンセントが不十分になる」…こうした異言語間コミュニケーションの齟齬は、医療事故のリスクを高めるだけでなく、患者さんの不安を助長し、現場スタッフの業務負担を増大させる要因にもなりかねません。安全で質の高い医療を提供するためには、医学的な知識と倫理観を兼ね備えた通訳者の存在が不可欠です。

しかし、医療通訳専門の研修を受けていなかったり、適正な報酬が得られていなかったりと、さまざまな問題が山積しており、通訳技術の質や安全性にバラつきが生じているのが現状です。

こうした課題を解決するために、同協会では質の高い医療通訳者を育成するための「CHIP研修(Critical Healthcare Interpreters’ training Program)」を定期的に開催しています。研修は年度内に5回・計50時間を基本としたカリキュラム構成で、基礎から実践までを網羅的に習得できるのが魅力です。

研修の特徴は、医師をはじめとする各分野の専門家による医療講義と、実際の医療現場を想定したロールプレイ練習を組み合わせたプログラムが組まれていること。多様なバックグラウンドを持つ受講者に配慮した分かりやすい日本語での解説により、初心者の方でも無理なく学べる内容となっています。

また、通訳者の視点を重視して構成されているため、医療的な側面だけでなく、通訳時の判断や心構えについても理解を深めることが可能です。さらに、行動規範や事前準備、メンタルケアまで網羅した実践的なカリキュラムにより、修了後すぐにOJTへ参加できるレベルの実践力も習得できます。即戦力を求める医療現場にとっても非常に心強いプログラムといえるでしょう。

研修ではさまざまな地域の方々が参加し、扱う言語は英語や中国語、スペイン語、ポルトガル語など多様です。グループワークでの学びもあり、言語や地域の枠を超えた情報交換が、通訳者としての視野を大きく広げるきっかけとなっています。

医療通訳の専門職の地位が確立されることで、医療の質と安全がより確かなものになっていくはずです。院内の通訳体制強化や、語学力のあるスタッフのさらなるスキルアップの場として、ぜひ研修の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

今後のCHIP研修の詳細については公式ページにてご確認ください。

■詳細情報

一般社団法人 全国医療通訳者協会

CHIP研修

大阪・京都こころの発達研究所 葉

大阪府高槻市と大阪市天王寺区に拠点を構え、地域の方々の心の健康をサポートしている「大阪・京都こころの発達研究所 葉」。臨床心理士・公認心理師のW資格を持つ専門家が在籍し、クライエント一人ひとりのニーズに応じたカウンセリングで自己理解と成長を支えています。そのほか、医療・福祉・教育機関など、専門職や企業向けの研修・勉強会なども開催。プライベートが守られた安心の空間で、個人の心の悩みから専門職のスキルアップまで、多角的な支援を展開しています。

学びを現場に活かす!専門スタッフから学べる「専門職の方向けの研修リスト」

同研究所では、専門職の方々が現場で直面する課題に対応するための、実践的なプログラムを提供しています。この研修リストは、「患者さんへの対応方法を知りたい」「コミュニケーション技術を向上させたい」といった医療・福祉現場の声に応える内容で、臨床心理士・公認心理師の知見を活かして設計されているのが特徴です。

たとえば、医療従事者向けには、精神疾患を抱える患者さんへの理解を深め、より良い対応方法を身につけるための研修が用意されています。妄想症状のある患者さんへの関わり方、発達障害の特性に応じたコミュニケーション、アンガーマネジメント、パーソナリティ障害を持つ方へのアプローチなど、日々の臨床で直面する具体的な場面で役立つ内容を学ぶことが可能です。

また、患者さんとの信頼関係の基礎となるコミュニケーション技術を高める「傾聴技法」、困難な状況を乗り切るための「クレーマー対応」、そして新入職員が健やかに働き続けるための「新人研修」といったプログラムも充実しています。

これらの研修は、知識を得るだけでなく、グループワークやロールプレイを通じて「明日から使えるスキル」を体感的に習得できるのもポイントです。要望に応じて時間や回数の調整もできるため、各事業所の状況に合わせた柔軟な学びが実現します。専門的な視点を取り入れることで、患者さんへのケアの質が向上するだけでなく、スタッフ自身の成長や働きがいにも繋がっていくことでしょう。

自身のスキルアップや職場の課題解決に向けて、興味のあるテーマが見つかった方は、Webサイトにて詳細を確認してみてはいかがでしょうか。

■詳細情報

大阪・京都こころの発達研究所 葉

専門職の方向けの研修リスト

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会は、年齢や健康状態にかかわらず、誰もが直面する可能性のある「解決が難しい苦しみ」と向き合い、穏やかに生きることを支えるケアを実践しています。

「迷惑ばかりかけている」「生きているのがつらい」――そんな言葉を耳にしたとき、あなたはどのような言葉をかけるでしょうか。

ホスピスの現場で培われた、苦しみや困難との向き合い方。これを「ユニバーサル・ホスピスマインド」と名付け、この考え方を基盤に、子どもからお年寄りまで、すべての方を対象とした人とコミュニティを育てる活動を展開。人生のあらゆる段階で互いに寄り添い、支え合える社会の実現を目指し、家庭・職場・地域等でしなやかな環境づくりを進めています。

限られたいのちと誠実に関わるスペシャリスト「認定エンドオブライフ・ケア援助士」

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会では、人生の最終段階にある人やご家族との関わり方を学ぶ「エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座」を提供しています。医療・介護の専門職はもちろん、ケアを学ぶ学生、家庭で介護をしている方、地域活動に携わる方などが多数受講。人生の最終段階に共通する自然な経過や意思決定支援の基礎知識に加え、ロールプレイングを交えた援助的コミュニケーションを実践的に学んでいます。

この基礎講座を修了後、課題レポートの提出などを経て一定の基準を満たした方が、「認定エンドオブライフ・ケア援助士」として認定されます。

同協会では、基礎講座で得た学びをさらに深め、活動の幅を広げるための育成にも注力しています。

「認定エンドオブライフ・ケア援助士」は、相手の苦しみに寄り添い、その人らしい生き方を支える専門家です。解決が難しい苦しみや看取りの場面で、本人やご家族、そして現場のスタッフが穏やかでいられるよう、現場で支え合う力を発揮します。看取りの場面に限らず、多職種チームの中でリーダー的な役割を担い、具体的な援助を言語化していくことも期待されるでしょう。医療・介護現場での実践や教育活動、チームケアの推進など、多職種連携の要として活かすことができます。

また、公私に応用可能な資格として、名刺や履歴書に掲載することもできます。

医療従事者の中には、患者さんやご家族とのコミュニケーションに難しさを感じたり、精神的なサポートの必要性を痛感したり、さまざまな悩みを抱えている方も少なくありません。

基礎講座および当認定資格の基本となる「ユニバーサル・ホスピスマインド」は、解決が難しい苦しみがありながらも穏やかでいられる心のありようや、周囲の人との信頼関係を築くための具体的な方法論です。

この学びは、患者さんのQOL(生活の質)向上に直結するだけでなく、チーム医療の質の向上にもつながります。

さらに、援助者自身の心の負担を軽減し、ケアのやりがいを再発見する機会にも繋がるでしょう。

ぜひ、この学びをあなたのこれからの臨床や人生にお役立てください。

■詳細情報

一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会

認定エンドオブライフ・ケア援助士

特定非営利活動法人EPO

特定非営利活動法人EPOは、東京都足立区で設立されました。児童発達支援「ここね」を2016年に開所してから、放課後等デイサービスや障がいのあるお子さんやその保護者、支援者に「遊び・学び・繋がり」の機会を提供する【COCOLON】を運営しています。活動の中心にあるのは「もっと子どもたちとご家族に寄り添いたい」「何かできることはないか?」という考えです。その結果、イベントや家族同士の交流会、福祉施設などで働く支援者の知識・技術向上のためのセミナー、事業所の立ち上げ支援など、幅広い事業を担うようになりました。

家族や支援者同士と繋がり、学びを深められる貴重なコミュニティ「COCOLONセミナー」

COCOLONでは、重症心身障がい児とそのご家族、支援に関わる方々に向けたセミナーを開催しています。実際の支援でとても役立つスキルを学べるものばかりと、高い評価を得ています。例えば、色を使って重度心身障がい児が感じること・選ぶこと・表現することを学べる方法をレクチャーする色彩教育、施設や病院などで「こんなものがあったら障がいのある子の可能性がもっと広がるのに」と感じる「こんなもの」をDIYで作るセミナーなど。その日から役立つものがたくさん企画・運営されています。

どのセミナーも医療・福祉の専門的な知見をベースに、日々の子育て・支援に役立つ実践的なヒントが盛り込まれています。障がい児自身やご家族のリアルな声に触れる機会にもなります。支援者としてのスキルアップになることはもちろん、他の支援者と交流できる貴重な場所にもなり得ます。

- これまでに参加したことのある支援者の声

「重症心身障がい児が感じていたことに触れて、気付きを得られた」

「ご家族がどんなことに悩んでいるか分かって良かった。明日からの寄り添い方に活かします」

「自分にできることがまだまだあると分かって嬉しかった。もっと頑張ります」

セミナーは主に、東京・篠崎の「COCOLON BASE」で開催されています。内容によってはオンライン開催もあり、地方在住の方も参加しやすいのが特徴です。ご自身の都合に合わせて、今の自分に最適なセミナーに参加してみてはいかがでしょうか。COCOLONのWebサイトからお申し込みいただけます。

■詳細情報

特定非営利活動法人EPO

COCOLON

めどはぶ(Medical English Hub)

「グローバル人材を育てる」をキャッチフレーズに、英語の語学習得のための研修を行うNCJ株式会社。グローバル人材育成研修をはじめ、新人研修ビジネスマインドセット、英語・日本文化研修のほか、各種公演や出版事業など幅広い事業を展開しています。

また、実践的な医療英語を学べるオンラインサロン『めどはぶ』を運営し、医療従事者の英語力の向上にも貢献しています。

実践的な医療英語が学べる!めどはぶ(Medical English Hub)の「医療英語学習プログラム」

『めどはぶ』では、実践的な医療英語を学べる「医療英語学習プログラム」を開講しています。

同プログラムの特長は、医療現場で活用できる実践的な英語力を身につけられることです。全13回のカリキュラムで、1回あたり約120分〜180分の授業時間を確保し、医療英語の基礎から実践まで段階的に学習を進めていきます。

プログラムは、海外で活躍中の現役日本人医師や薬剤師がメイン講師を務め、ネイティブ講師と語学アドバイザーがサポートします。海外在住の日本人医療従事者から日本人の目線に立ったアドバイスを受けられるため、広範な英語スキルを習得することが可能です。

また、プログラムでは、英語でのディスカッションや模擬診療、プレゼンテーションといった実践的な課題にも取り組みます。学習スタイルは、チーム学習を基本に、ピアラーニングを目的としたグループコーチングを実施。学習意欲が高まるだけでなく、多様な視点から物事を捉え、医療現場で役立つコミュニケーション能力などのスキル向上が期待できます。

受講後には、現場での医療英語の活用はもちろん、臨床・研究留学、英語での学会発表など、幅広い場面でその成果を活かすことができるでしょう。

また、同オンラインサロンは理想的な学習の場であるとともに、情報共有や交流の場としても最適です。講師陣やチームメンバーとの一期一会は、新たな気づきや成長のきっかけとなり、医療従事者としての視野も広がるでしょう。

受講生の声

医療現場のグローバル化が進み、外国人患者さんと接する機会が増加しています。そのため、多くの医療従事者が「英語での対応力を高めたい」と、医療英語の必要性を実感しているようです。

こちらでは、実際に「医療英語学習プログラム」を受講した方が受講後に感じたリアルな声をご紹介します。

- スピーキングに向き合う姿勢や勉強法について理解を深めることができた(神経内科医)

- 英語学習において自分に足りない部分がより明確になり、そのためにどのような学習を続けるとよいか考えるきっかけになった(救急医)

- 緊張しながらも皆さんの前で医療に関する内容を実践できる機会自体がとても貴重だった(麻酔科医)

- 英語の医療論文を読むリーディングワークショップで今までにない論文の読み方を学ぶことができた(外科医)

- ネイティブの人や海外で働く医療従事者が使う実際の英語をしっかり覚える重要性について再認識することができた(麻酔科医)

そのほかに、「学習の習慣化が身についた」という声が多くの受講生から届いています。継続的な学習に課題を感じている方は、ぜひ受講生の声を参考にしてみてください。

■詳細情報

NCJ株式会社

医療英語学習プログラムMedical English Hub(めどはぶ)

一般社団法人国際ボディランゲージ協会

一般社団法人国際ボディランゲージ協会は、ボディランゲージの研究や普及活動を通じて、非言語コミュニケーションによる良好な人間関係の構築を目指す団体です。あらゆる分野で必要とされるボディランゲージのスキルアップトレーニングや人材育成に力を注ぎ、円滑なコミュニケーション社会の実現を目指しています。

同協会では現在、ビジネスパーソン向けの講座に加え、医療従事者、教育関係者、お子さままで、幅広い層を対象としたボディランゲージに関する講座やセミナーを開催中です。さらに、習得レベルに応じた3つの認定資格講座も開講し、認定講師へのステップアップも支援しています。

本記事で注目したのは、言葉によるコミュニケーションが難しい患者さんへの対応に役立てられる、医療従事者向けの講座です。

現場ですぐに発揮できる「医療従事者のためのボディランゲージ講座」

ボディランゲージとは、言葉を使わずに身体の動きや表情、視線などで意思を伝える、非言語コミュニケーションのことです。

医療従事者のためのボディランゲージ講座では、患者さんの気持ちや感情を正確に読み取るための、非言語コミュニケーション術を習得できます。

90分の受講時間で学ぶのは、主に以下の3つの内容です。

- ボディランゲージ(非言語コミュニケーション)の影響力

- 患者さんの表情を正しく理解する

- 患者さんの感情に適切に反応する

より適切なケアを提供するためには、患者さんの表情や視線、仕草などから、言葉では表現できない感情やニーズを理解する必要があります。

そこで有効となるのが、ボディランゲージの知識習得と実践です。無言のメッセージを読み取れるようになれば、患者さんをはじめ、患者家族や医療従事者間での円滑なコミュニケーションも期待できるでしょう。

受講生の声

ボディランゲージ講座を受講した看護師をはじめ、営業職の方や研究職の方など、多様な職種の方々の生の声をお届けいたします。

- 相手の言葉に隠された感情やニーズを理解し、より効果的な対話を実現できるようになった

- 受講後は、より自然で誠実なコミュニケーションができるようになり、信頼関係も築きやすくなった

- 動作や身振り手振りの少しの変化だけでも、その人の印象が劇的に変わるという発見ができた

- 性別や年齢、関係性を考慮した微妙なボディランゲージの使い分けを学べた

受講した看護師の方は、「患者さんの希望や期待に応える方法を学びたい」という思いがきっかけだったそうです。受講後には、患者さんの細かな表情や身体の動きなどから発信されるボディランゲージに瞬時に反応できるようになった、と喜びの声が聞かれました。

医療の現場では、患者さんから発信される微細なメッセージを読み取る力も必要ですが、すぐに対応できる実践力も重要になります。非言語コミュニケーション力は、これからの医療現場で活躍する医療従事者にとって欠かせないスキルの一つとなっていくことでしょう。

■詳細情報

一般社団法人国際ボディランゲージ協会

医療従事者のためのボディランゲージ講座

一般社団法人BCY Institute Japan

乳がんヨガの普及に取り組む、一般社団法人BCY Institute Japan。全国各地とオンラインで乳がんヨガ指導者養成講座を開催し、指導者の育成とヨガクラスの普及に尽力している団体です。現在では、講座修了生によるヨガクラスを23の都道府県で開催し、活動の輪を広げ続けています。

同法人が目指すのは、47すべての都道府県で乳がんヨガクラスが受けられる環境を実現させることです。乳がん患者さんだけでなく、他のがん患者さん、また医療者にも安心してヨガを活用してもらえるよう、人材育成と医師監修によるプログラムの充実を目指しています。

こちらでご紹介するのは、乳がん・がん患者さんをサポートする医療従事者にも役立つ「BCY乳がんヨガ指導者養成講座」です。

個々の心や身体の状態にあったヨガの指導法を学べる「BCY乳がんヨガ指導者養成講座」

BCY乳がんヨガ指導者養成講座では、乳がん患者さんご本人やご家族、そして医療従事者などさまざまな立場の方々が乳がん患者さんとヨガについて理解を深めることを目的に、プログラムを提供しています。目指しているのは、乳がん経験者への安全かつ緊張や不安を緩和する乳がんヨガ指導を提供するための指導者の育成です。

同講座では、「乳がんヨガ指導者養成講座 ベーシック講座」「乳がんヨガ指導者養成講座 アドバンスド講座」「がん患者さま向けリストラティブヨガ講座」などステップアップできる講座が展開されています。

安心・安全に乳がん患者さんへヨガを提供したい方は、基本を学べるベーシック講座から順に受講するのがおすすめです。

患者さんに安全なヨガを指導する「乳がんヨガ指導者養成講座 ベーシック」

乳がんは、身体的な変化だけでなく、精神的な影響も大きな病気であるため、個々の状況に寄り添ったきめ細やかな指導が求められます。患者さんへリハビリの一環としてヨガを提供する場合にも、個々の心や身体の状態にあったサポートを行うことが必要です。

「乳がんヨガ指導者養成講座 ベーシック」では、安全に指導することを前提とした、ヨガの呼吸法や身体の動かし方など基本スキルを習得できます。さらに、その他の学びとして、医師によるビデオ講座で乳がんの病理に関する知識を深め、治療による身体への影響や心の変化を理解したうえで、適切な指導を行うためのスキルも習得可能。また、ヨガの哲学を元に、患者さんに寄り添うヨガ指導者であるための基本的なスタンスも学びます。

定番のヨガポーズのなかには、身体的な負担になったり、合併症などのリスクを高めたりする動きもあるため、患者さん一人ひとりの心身の状態に合った指導プランの作成も欠かせません。そのため、講座では治療中の方も安心してヨガに取り組めるよう、プランの作成方法についても実践的に学ぶことが可能です。

アメリカでは近年、“乳がんとヨガ”の関係性について活発な研究が行われており、睡眠の改善やQOLの向上などに大きな期待が寄せられているそうです。日本においても今後、ヨガへの注目度が高まっていくことが予想されるでしょう。

■詳細情報

一般社団法人BCY Institute Japan

乳がんヨガ指導者養成講座